张子仪:蜡炬成灰,犹可护花

发布时间:2025-07-11

点击量:

【字体:大 中 小】

人物简介

张子仪(1925-2022),山西临猗县人。1948年毕业于日本京都大学农学部。历任华北农业科学研究所畜牧系饲料组长、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员、学委会主任,曾任全国政协第七、八届委员。1997年当选中国工程院院士,曾任中国工程院道德建设委员会委员。

张子仪一生为中国动物营养科学事业殚精竭虑、无私奉献,他甘为人梯,不遗余力的为后人铺路搭桥。他说:“每于掌声过后总有沉舟侧畔、囊中羞涩之感,唯冀蜡炬成灰,犹可护花。愿后来人以此叟为戒。”

1952年,张子仪放弃在国外的“头衔”和地位,以“重新设计自我”的决心回国报效。彼时,国内的动物营养科学极为落后,为尽快追赶国际先进水平,张子仪从最基础的工作做起,对数百种饲料成分和营养价值进行整理分析,尝试制作《国产饲料营养成分表》。他千方百计抢救、保存大量原始资料,仅仅借助算盘、计算尺这样简单的工具,对各类数据进行勘校和筛选。1969年11月,张子仪随畜牧所下放青海,离开北京时,他将多年积累的科研资料全部装入行囊。在青海的9年里,他只身携带幼子,过着居无定所的生活。在先后11次的搬家过程中,他宁可丢弃生活用品,也没有丢掉半页资料。1989年,张子仪整理多年积累的数据,主持编制了第1版《中国饲料成分及营养价值表》,为养殖业发展搭建了关键的“数据基石”,广受学界和企业界欢迎,至2024年11月已更新至第35版,成为学术界的权威参考资料。

张子仪素以关心资料保存,善收“边角”著称,晚年抱病时仍坚持整理个人科研档案,他说“趁着头脑尚不糊涂时自己打扫干净,免得给后人找麻烦”。他把从自己大学开始的所有研究成果按照不同年代汇编成电子文档供读者检索和浏览参考。他坦然地说:“长长短短、是是非非都不重要,只希望能忠实地把一生在不同时代背景走过的足迹,原原本本记录下来,不是榜样,更不是为了树碑立传。”他拒绝宣传个人事迹,却在95岁时,策划组织出版约1500万字的《中国畜牧饲料史料活页》,以毕生积累的资料数据供后人参阅学习。

张子仪只事耕耘,不问名利,多次推贤让能,在业界传为佳话。许振英担任全国动物营养学会会长时,推荐张子仪为继任者,但他认为学会应团结五湖四海,顾及艰苦边远地区的专家学者,推举来自四川的杨凤担任会长,杨凤卸任后,张子仪才接任会长。中国工程院成立后,学会建议推荐张子仪参选院士,他强调“瓜下不纳履、李下不整冠”,连续两次推荐更年轻的冯仰廉参评,直至退出学会后,才于72岁同意参评并当选院士。

在学生眼中,张子仪不仅是严格的老师,更是慈祥的长者。中国工程院院士侯水生回忆:“张先生对科研非常严谨,但对科学的态度是开放而包容的。他从不忽视晚辈的意见,常常和晚辈平等地讨论,而不是说教。”张子仪待人儒雅,和蔼可亲,曾在教师节亲自做牛肉面款待前来看望的学生,他时常教导学生要抬头看路、低头做事,学生遇到困难也愿意找他倾诉。据学生陶秀萍回忆,“每一次我们看望张先生,他都准备一个话题,2021年最后一次见面时,他准备的话题是‘宽容’,还赠送我一对镇尺,上面刻的是‘大海有真能容之度,明月以不常满为心’。”

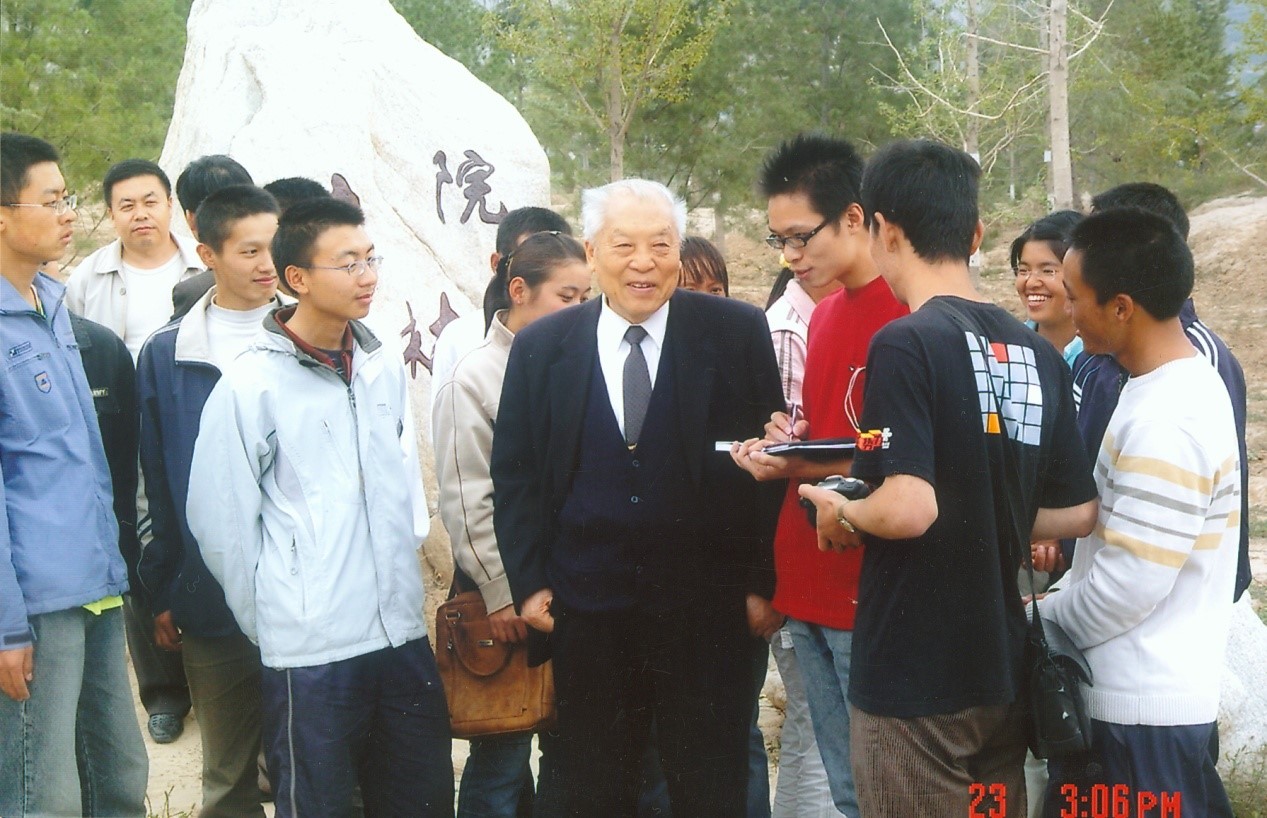

张子仪一生品高德馨,为我国培养了一批杰出的畜牧科技人才,晚年仍应邀赴各地与青年学子们交流心得体会,以深入浅出、条理清晰的演讲而广受欢迎和爱戴。他告诫长者不要好为人师、倚老卖老,勉励青年要甘于寂寞、勇攀高峰,是学界共仰的领军者和铺路人。

2006年9月张子仪在兰州大学与青年师生交流