郭予元:分配给我的工作,就是我的阵地

发布时间:2025-07-11

点击量:

【字体:大 中 小】

人物简介

郭予元(1933-2017),上海人。1953年毕业于北京农业大学植物保护系。历任宁夏农林厅、植保站技术员,永宁农校教师,宁夏农学院农学系讲师,宁夏农科院植保所所长,中国农业科学院植物保护研究所所长、所学术委员会主任等职。担任第八届、第九届全国政协委员,2001年当选为中国工程院院士。

郭予元以服从国家需要为己任,戍守农田65年,为我国植物保护科技事业作出突出贡献。他甘做哪里需要哪里搬的“一块砖”,在任何岗位都全心全意做到最好。他曾说:“生产上要解决的问题太多了,事儿都得有人干,分配给我的工作,就是我的阵地。”

1953年,21岁的郭予元在大学毕业志愿表上写下十个大字:“到祖国最需要的地方去”,并如愿踏上远去的列车,前往闭塞落后的西北奉献青春。入职宁夏农技推广站后,郭予元被派往离银川百公里外的农村下乡蹲点,吃住在农民家,白天下地,晚上在油灯下查阅资料,他不叫苦不叫累,仿佛有使不完的劲儿,大家都对这位上海小伙竖起大拇指。正当郭予元在推广站干得起劲时,他被调往王太堡农业试验场,负责棘手的稻瘟病防治项目。宁夏的水田往往以羊粪施肥,接触人体后会引发过敏,郭予元每天在稻田干四五个小时,小腿长满脓疱。他强忍刺痒,坚持超负荷工作,终于成功组建稻瘟病预报模型,通过提前施用药剂遏制了暴发成灾的稻瘟病。1958年,郭予元自告奋勇深入“苦瘠甲天下”的宁夏西海固地区,研究麦种蝇的发生规律和防治方法,广受农民欢迎。1960年,郭予元又调往永宁农校担任教师,他结合生产实际自编教材,将数理统计等艰难的任务视作对自己的锻炼,在师生中留下深刻印象。回顾在宁夏的30年,郭予元曾说:“都在所谓的好单位扎堆,国家大片的穷困地方都没人去,国家永远不会富强!年轻人为国家出力,建设好贫困地区,这种成就感别人是体会不到的。”

1982年,时任宁夏农林科学院植保所所长的郭予元奉调前往中国农科院植保所承担普通科研工作,他既不留恋“所长”的职位,也不认为到北京的“中央单位”是“一步登天”,只是一如既往地听从组织调遣,尽快适应新岗位。在基调室和麦虫室短暂工作后,郭予元调入棉虫组,挑起防治棉铃虫的重任。面对全新的挑战,郭予元凭着“为国争光、为民族争气”的热情快速学习前沿动态,带领课题组历经数年努力,提出了“一代监测、二代保顶、三代保蕾、四代保铃”等一系列综合防控对策,在1992年棉铃虫特大暴发期间,使4万多亩试验田免受虫害,平均亩产皮棉70公斤以上,引领了我国农业害虫综合防治的发展方向。

郭予元心有大我、淡泊名利,在与其他单位协作中,从项目设计到问题解决,总是跑在前头,而在成果报奖时,总是把自己排在后面。他说:“能把大家的积极性调动起来,同心协力取得成绩又推出新人,比给我几个第一都值。”当选院士后,郭予元不愿住在为院士安排的高知楼,而是和大家一样住到离单位15公里的小区,他婉拒所里的专车,坚持乘班车或公交车上下班。

郭予元最喜爱的格言是:“赢得好射手的美名并非由于他的弓箭,而是由于他的目标。”为实现国家富强的目标,郭予元几十年如一日爱岗敬业、任劳任怨,从“多面手”成长为植保领域的一代大家。他曾说,如果当时分配在发达地区,能选定一个重要课题,一辈子研究下去,可能做出更突出些的成绩,但我更愿服从工作需要。即便做无名英雄,我也乐意。

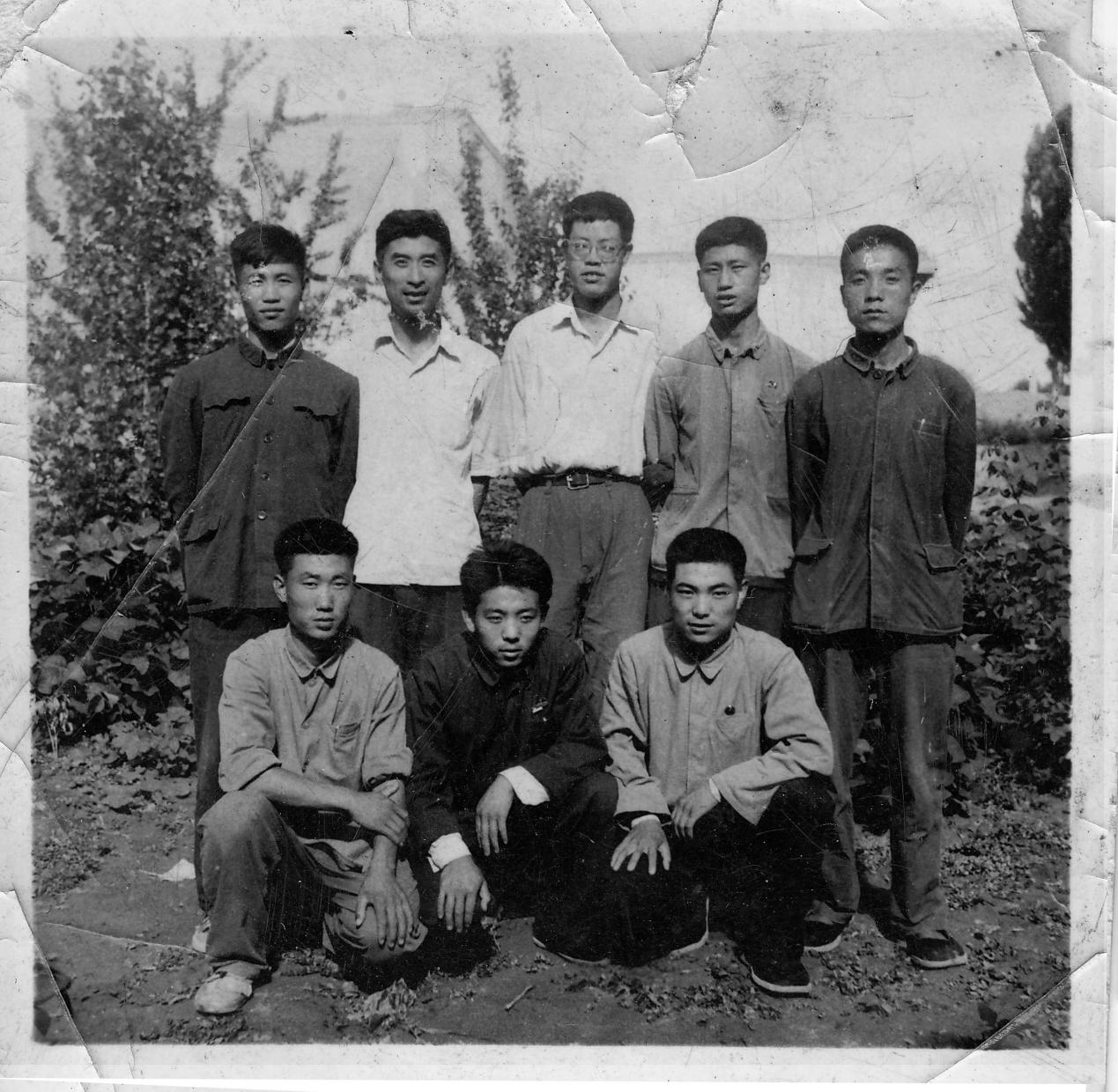

上世纪60年代郭予元(后排左2)在宁夏与学生合影

结 语

在深入开展中央八项规定精神学习教育期间,“传承农科精神,弘扬优良作风——农业科学家作风故事”专栏刊发了我院21位优秀农业科学家的作风学风故事。这些科学家,既有德高望重、躬行践履的老一辈农科奠基人,也有艰苦创业、承前启后的时代耕耘者,还有探索科技前沿、扎根乡村一线的当代农科人,他们的生动故事和点滴言行,汇聚成了中国农业科学院的优良传统,树立起了科研作风学风建设的标杆,为农业科技创新事业提供了源源不断的精神力量。

希望全院广大党员干部职工以他们为学习榜样,传承弘扬“求真笃行 敬农致用”的农科精神,潜心钻研、积极作为、担当奉献,以优良作风学风书写新时代农业科技事业新篇章。