盛彤笙:只有努力工作,才能对得起国家和人民

发布时间:2025-07-08

点击量:

【字体:大 中 小】

人物简介:

盛彤笙(1911—1987),江西永新人。1928年考入国立中央大学生物学系,1936年在德国柏林大学获医学博士学位,1938年在德国汉诺威医学院获兽医学博士学位。1946年创建国立兽医学院并担任院长。曾任中国农业科学院学术委员会副主任,中国农业科学院中兽医所、兰州兽医所研究员。1955年当选为中国科学院学部委员(院士)。

盛彤笙一生追求真理,极心无二虑,尽公不顾私。他曾说:“一切荣辱均属身外事,只有努力工作,才能对得起国家和人民,对得起知识分子的良心”。

1946年,35岁的盛彤笙主动远赴西北发展畜牧事业,在兰州创建国立兽医学院。他对教学的要求极为严格,任何一个细节都不放过,努力培养好的学风教风。他时常要求青年师生练好字,多次对大家说,“当医生,不管是人医还是兽医,都是与生命打交道的,是件慎之又慎的事情,龙飞凤舞的处方,药剂师若弄错就可能造成严重后果,弄不好出人命都有可能。”

新中国成立之初,牛瘟、马鼻疽、猪霍乱、羊痘、鸡瘟等动物疫病在大西北各地几乎年年流行,严重制约畜牧业发展。时任西北局书记、代主席习仲勋对盛彤笙恳切地说,“西北牧区的面积很大,要做的事情很多,希望以你的一技之长,多为我们出谋划策,有什么困难,都可以直接来找我。”习仲勋的话让盛彤笙如沐春风,又深感担子很重,他说,我是一介书生,教了十几年的书,现在要我从政,实在有点勉为其难,既然习主席这样信任,我就先试干一段时间,等有了更适合的人选后,我还是回到兽医学院去教书。在习仲勋的亲切关怀下,盛彤笙出任西北军政委员会畜牧部副部长及西北财政委员会委员,他夙夜在公,制定畜牧业发展三年规划,常年奔波在疫病防治的第一线,西北畜牧业发展面貌为之一新。

在坎坷岁月里,盛彤笙虽被错划为“右派”,仍满心赤诚的奋力工作。《家畜特殊病理与治疗学》是匈牙利科学家胡提拉等用德文合著的,分上下两卷共二百余万字,原著曾发行11版,被译为7种语言流行于全世界,唯独缺少中译本。在自家阴暗潮湿的土坯房里,盛彤笙拿着德文原著口译,妻子帮忙笔录,历经3年完成了这部兽医学巨著的翻译,被誉为“信、达、雅”的典范。此后,盛彤笙又在“牛棚”中翻译了80万字的《家畜的传染病》和120多万字的外国文献资料,对兽医的教学和科研工作做出重要贡献。

中国农科院兰州畜牧与兽药研究所原副所长张遵道曾与盛彤笙共事13年,他将与盛彤笙聊天视为一种特殊的享受和学习的机会。有一次,大家谈论起做人的准则,盛彤笙说:“做人做到对国家要尽忠,对事业要执著,对名利要淡泊,对荣辱要平心,对家庭要负责,对自己要无私。”对于人际关系中产生的无谓纠纷,他意味深长地吟诵明朝的绝句《诫子弟》:“何事纷争一角墙,让人咫尺又何妨;万里长城今犹在,谁见当年秦始皇。”张遵道将这些不经意间的教诲全都认真的记在笔记本上,不时回味,久久难忘。

盛彤笙毕生致力于畜牧兽医科学和教育事业,扎根西北默默奉献30余年,“求实、严谨、豁达、澄澈”是他的座右铭,也是他一生的真实写照,为后辈树立了不懈奋斗、荣辱不惊的学者典范。

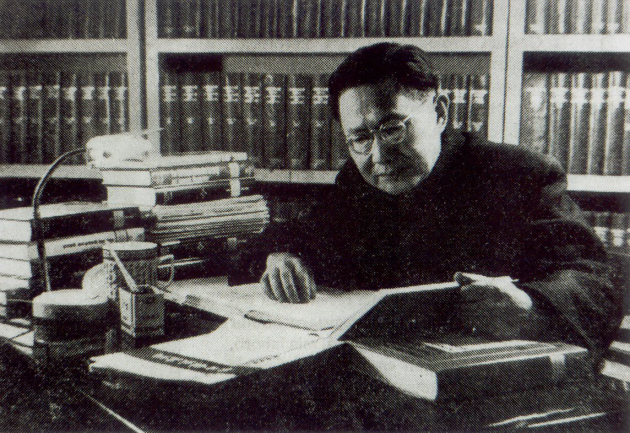

盛彤笙20世纪70年代初工作照